人口特性

連江縣馬祖地區的四鄉五島人文社會環境,體現了島嶼城市特殊的政經體制歷史、人口與產業社會涵構,相較於台灣與大陸型的北美城市地區防災計畫,自然有其不同的規劃作業;例如表現在體制、傳統聚落群、社會觀光產業與水資源等方面之防救災系統(如後續章節所述)。主要對連江縣特殊的(浮動)人口、社會、產業與水資源等,以及土地使用等做初步分析,為之後防救災計畫做依據。

社經特性

政體與社經潛勢因子背景

國軍人力

由於馬祖的軍事位置關係,目前在四鄉五島各個聚落皆尚有國軍駐紮,目前馬祖的軍人規模從解嚴後已銳減為不到一萬人次,但國軍人力在馬祖地區的功能除了作為連江縣的軍事任務之外,還全面負責支援馬祖地區的防救災系統,因此當災害來臨時,運用國軍的能力,即可立即進行搶修交通與各類型災害之救援行動,將災民帶離受災區並安置於(坑道)避難所,當災害過後,也可輔助災民生活重建之支援及各項復舊重建工作。

小三通的前哨據點

民國90年金馬地區與大陸之間的「小三通」政策,馬祖地區由原本的「戰地-軍人」,轉化為「觀光聚落-遊客與台商」。因此,關於災害的因應措施與計畫特殊性也應有不同於台灣本島的擬定,例如,一方面涉及公共衛生與相干的醫療防救檢疫;另一方面,現今的浮動人口主要來自於觀光客與穿梭兩岸之間的台商;因此,在防救災據點與救援輔助路線、社經脆弱度的分析及其配套方式,也要有所規劃,尤其是連江縣得天獨厚的雖擁有兩座機場,但是因受制於特殊的島嶼海洋氣候,也衍生出必須對應的防救災、整備和減災的地區作業能力。

人口特性

人口背景

連江地區自民國38年起,因台海局勢驟變,長期處於戰爭邊緣。過去在軍管之下,全區發展更受到諸多限制,致使都市發展、人口成長、經濟發展、人民所得及交通運輸等方面均遠不及台灣本島,以下就人口成長率以及分佈地區結果進行分析。

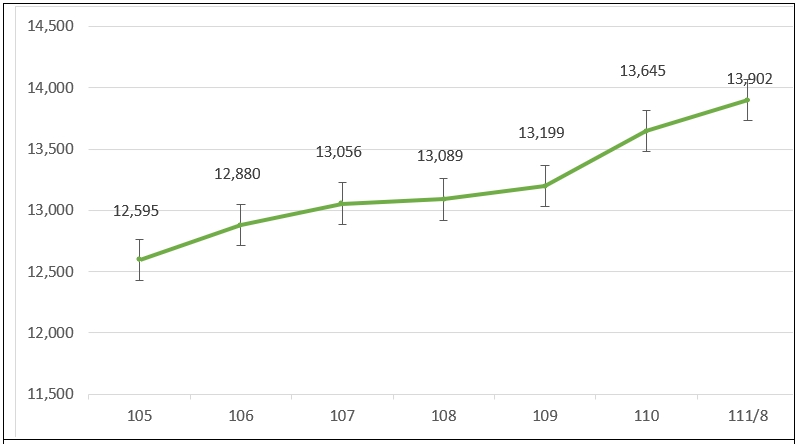

過去連江地區因對外交通不便、軍事限制等因素,人口大量外流,直到81年11月7日以後,因馬祖終止戰地政務、開放觀光、社會福利增加以及選舉等因素人口才轉呈正成長現象。而人口變化主要係受社會增加之影響為主,如圖5為連江地區近7年來人口數的變化,過去連江地區有所謂四年週期的人口成長趨勢,即所謂的“選舉效應”,在民國94年有此情形,在民國98年、102年後,其增加的人口並未再下降,甚至於民國105年開始逐步攀升,推測與連江縣觀光成長、環境與房價適合有關。在四鄉五島之中,又以南竿鄉的人口為最多(如表),以民國111年8月的統計資料來看,南竿鄉共有7,783人、其次為北竿鄉的3,142人、再次是莒光鄉的1,475人、最後是東引鄉的1,502人,較去年些許增加。

連江縣105-111年人口統計圖

資料來源:1.連江縣政府民政處;2.本計畫繪製。

人口分布

連江縣包括南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉以及東引鄉等鄉鎮,依據連江縣4鄉鎮戶政事務所統計結果,如表所示。連江地區人口統計為13,902人(連江縣4鄉鎮戶政事務所111年8月底統計);由於南竿鄉為馬祖最早被開發的地區,同時商業活動以及行政機能皆集中於此,因此主要人口集中於南竿鄉(7,783人)為主,其次則為北竿鄉(3,142人),兩鄉鎮人口合計約佔全區78.00%之人口。

- 表1 連江縣計畫範圍4鄉鎮人口統計表(110年5月)

|

月份 |

111年8月現況人口(人) |

佔全縣人口比例(%) |

|

南竿鄉 |

7,783 |

56.98% |

|

北竿鄉 |

3,142 |

21.03% |

|

莒光鄉 |

1,475 |

11.12% |

|

東引鄉 |

1,502 |

10.87% |

|

合計 |

13,902 |

100.0% |

資料來源:1.連江縣4鄉鎮戶政事務所統計結果;2.本計畫彙整;最新資料日期:111年8月。

人口密度與性別比例

連江縣四個行政區裡以南竿鄉面積最為大,其中人口密度、行政中心與馬祖防衛指揮部也都集中於此;在相對密度較大的區域,由於人口與資源的匯集,其災感度也相對提高,日後防救災作業應變能力也應加強。

連江縣人口密度於22縣市中排第14,與同為外島的金門(878人)、澎湖(807人)相比,都少上許多;而人口密度最高的南竿鄉,在全國的鄉鎮市區密度排名約位於中段,與城市的郊區如新北八里、台中大安、台南新化相仿。

- 表2-連江縣各鄉人口密度(民國111年8月)

|

區域別 |

行政區面積 (平方公里) |

人口數 |

平均 每村里人數 |

人口密度(每平方公里人口數) |

平均每戶人數 |

|

南竿鄉 |

10.40 |

7,783 |

850 |

736 |

3.92 |

|

北竿鄉 |

8.66 |

3,142 |

471 |

326 |

3.41 |

|

莒光鄉 |

5.00 |

1,475 |

299 |

299 |

4.65 |

|

東引鄉 |

4.71 |

1,502 |

730 |

309 |

4.10 |

|

總計 |

28.80 |

13,902 |

598 |

466 |

3.88 |

資料來源:連江縣政府統計資料、本計畫彙整。

從連江縣102年至111年8月人口性別比例觀察(如表),連江縣的性別組成是以男性為主,故產業結構上便是以勞動力為主;進一步而言,部分乃因小三通之故,導致外來的男性戶籍越來越多。其優勢的青壯男性人口,當然也有助於救災支援。

- 表3-連江縣人口性別比例(民國102~111年8月)

|

年別 |

人口數 |

男性人口數 |

女性人口數 |

男女性別比例(%) |

|

102 |

12,165 |

6,923 |

5,242 |

132.1 |

|

103 |

12,506 |

7,153 |

5,353 |

133.6 |

|

104 |

12,547 |

7,171 |

5,376 |

133.4 |

|

105 |

12,595 |

7,178 |

5,417 |

132.5 |

|

106 |

12,649 |

7,214 |

5,435 |

132.7 |

|

107 |

13,056 |

7,448 |

5,608 |

132.8 |

|

108 |

13,089 |

7,501 |

5,588 |

134.2 |

|

109 |

13,199 |

7,605 | 5,594 | 135.6 |

|

110 |

13,645 |

7,910 |

5,735 |

137.9 |

|

111/8 |

13,902 |

8,052 |

5,850 |

137.9 |

資料來源:內政部戶政司全球資訊網統計資料、本計畫彙整。

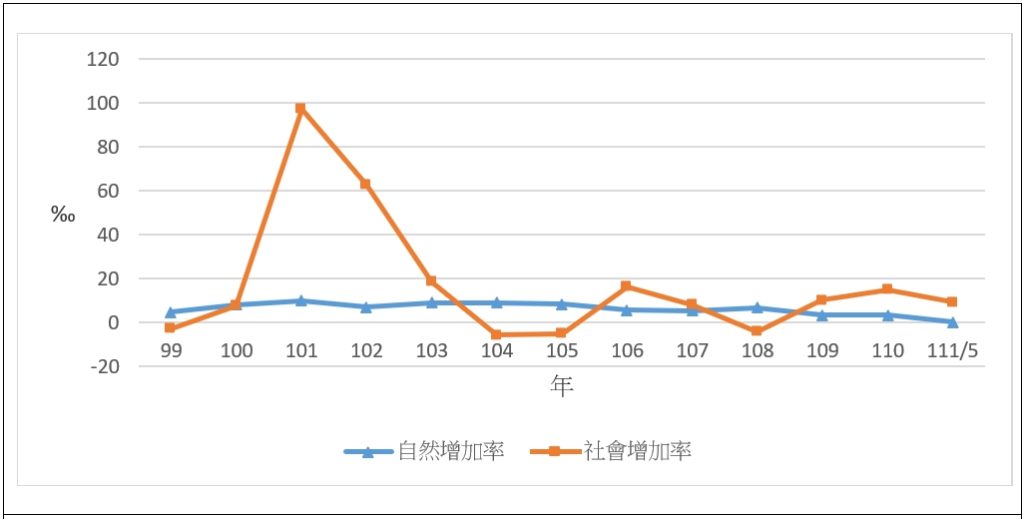

人口成長

馬祖地區的人口成長情形,可以從其歷年人口自然增加及社會增加之情形得知(參照表4),社會與自然人口變化圖裡,得知社會增加率平均而言大於自然增加率,推測影響社會增加原因,為社會資源的不足與本地就業的困難所造成的遷出,以及因應選舉或遷至本地退休養老所帶來的遷入。因為新進人口對於本地的地形與社會環境不熟悉,災害發生時造成的災損可能比原住在此的居民更為巨大,根據前述相關人口特性的基本數據,對於本計畫日後的防救災、減災與整備的配置,以及其路線規劃與避難所的劃設更應加強,以減少災害發生時的損傷。

- 表4-歷年人口自然增加及社會增加統計表

|

年別 |

靜態人口 |

自然增減數 | 社會增減數 | ||||||

|

年別 |

靜態人口 |

出生人數 |

死亡人數 |

增減人數 |

增加率(%)

|

遷入 人數 |

遷出 人數 |

增減 人數 |

增減率(%) |

|

99 |

9,944 |

99 |

48 |

51 |

0.51 |

861 | 887 | -26 | -0.26 |

| 100 | 10,106 | 132 | 49 | 83 | 0.82 | 832 | 753 | 79 | 0.78 |

| 101 | 11,310 | 154 | 39 | 115 | 1.03 | 1,788 | 699 | 1,089 | 9.73 |

|

102 |

12,165 |

153 |

63 |

90 |

0.74 |

1,421 | 656 | 765 | 6.29 |

|

103 |

12,506 |

173 |

63 |

110 |

0.89 |

1,221 | 990 | 231 | 1.87 |

|

104 |

12,547 |

165 |

54 |

111 |

0.89 |

1,053 | 1,123 | -70 | -0.56 |

|

105 |

12,595 |

164 |

55 |

109 |

0.87 |

945 | 1,006 | -61 | -0.49 |

|

106 |

12,880 |

139 |

64 |

75 |

0.58 |

1,151 | 941 | 210 | 1.63 |

|

107 |

13,042 |

133 |

64 |

69 |

0.53 |

1,153 | 1,046 | 107 | 0.82 |

|

108 |

13,089 |

146 |

58 |

88 |

0.67 |

1,017 | 1,072 | -55 | -0.42 |

|

109 |

13,279 | 117 | 71 | 46 | 3.4 | 1,050 | 913 | 137 | 10.31 |

|

110 |

13,577 | 127 | 69 | 58 | 4.3 | 1,467 | 1,145 | 322 | 23.72 |

|

111/5 |

13,782 | 34 | 28 | 6 | 0.4 | 688 | 557 | 131 | 9.5 |

資料來源:內政部戶政司全球資訊網統計資料、本計畫彙整。

馬祖地區歷年人口自然增加及社會增加統計圖

資料來源:本計畫繪製。

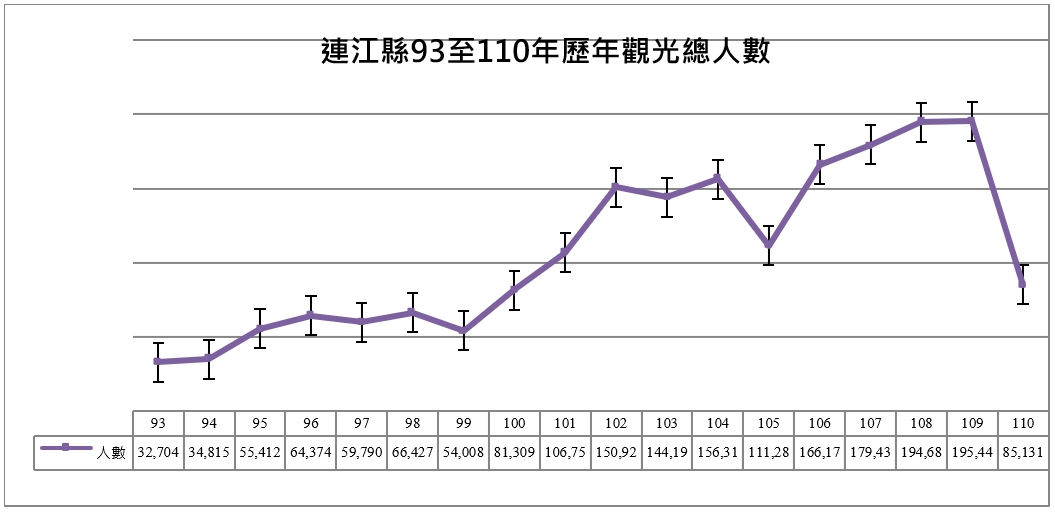

觀光遊憩區遊客人次

連江縣觀光遊憩的遊客逐年增加,由104年起,為方便大陸遊客來台觀光,全面開放小三通,觀光人口大幅增加。連江縣因其產業特性、地理環境因素,小三通全面開放後,觀光人次增加,對於災害防救規劃上,另需考慮人生地不熟的觀光族群,預先作減災之規劃,本團隊將在5鄉鎮層級之日後的防救災、減災與整備的配置,如針對交通受阻旅客的安置能力、防災整備及災害應變機制,以及其疏散避難路線的規劃、避難場所的詳細規劃與實質整備更應加強,以減少災害發生時對於觀光人口造成之影響。